他人の言葉を鵜呑みにしても、真の問題解決に至ることはできない

「ヒアリングすることが苦手だが、どうすればうまく聞き出すことができるのか?」という問いに、即答できなかった。

自身の理解を整理した結果、なかなか当てはまる場面が多いと思ったのでまとめておく。

人が言葉として伝えられることは限定されている

コミュニケーションにおける大前提として、言葉だけで必ず分かり合えるとは思わないほうがよい。

その理由の一つに、そもそも人が言語化できることは極めて限定的であることが挙げられる。

以下のようなことは、言葉で伝達することができない。

- 自覚していないこと、意識していないこと

- 言語化できないこと

- 言いたくないこと

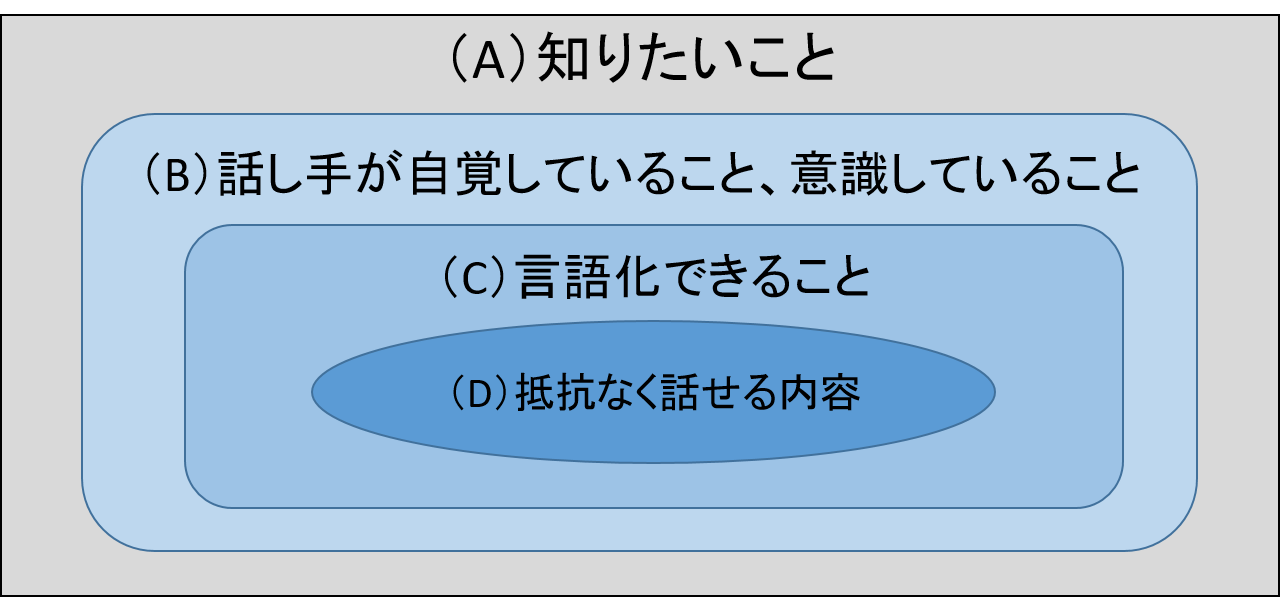

ざっくり図で描くと↓の通りで、ヒアリングしたい領域が(A)であっても、実際に聞き出すことができるのは(D)のみである。

(A)の具体例としては、解決したい問題、顧客のニーズ、部下の悩みごと、仕事の進捗、社員の退職理由、などが挙げられる。

これらはアンケートやヒアリングによって引き出そうとすることが多いが、それで全てを知ることはできないし、その字面が全てだと思ってしまうと判断を誤るということである。

(A)であるが(B)に該当しない例としては「日本人は、日本の長所を正しく答えることが難しい」ということが挙げられる。

話し手が当たり前だと思っていることは、自覚や意識が向いていないため答えることができない、ということになる。

そのためアンケートやヒアリングをしても意識していないことは答えられず、回答は意識していることに限定される。

(B)であるが(C)に該当しない例としては、「モヤモヤする」といった感情が挙げられる。

「モヤモヤする」という感情は自覚することができても、その理由や出来事をきちんとした言葉にできなければ、相手に正しく伝えることはできない。

ここは話し手の言語化力に依存することもあるが、そもそも日本語に存在しない概念や、人類がまだ発見・定義していない概念も存在するので、言語化力が高い人であっても(B)と(C)のギャップは必ず存在する。

(C)であるが(D)に該当しない例としては、人間関係上話しづらいことや、うしろめたくて話しづらいことが挙げられる。

これは意識されることが多いが、この壁に阻まれることも多い。

このように本来知りたいことは(A)であっても、情報の受け手として観測可能であるのは(D)のみである。

そのため、情報の受け手は(D)を元に(A)を推測することが求められる。

具体的な事例と対策

自身の自覚している長所が、真の長所であるとは限らない

これは(A)であるが(B)に該当しない例である。

「長所を教えてください」と言われても、真の長所は自分にとって当たり前のことなので、気付いていないことも多い。

その結果、「こうありたい」と思っている部分を長所として答えてしまうことが起こり得る。

聞き手の立場としての対策は、自由記述ではなく選択肢を提示するなど、クローズドクエスチョンを用いてヒアリングすることである。自由記述では意識していることしか答えられないため、「こうありたい」「いま改善しようとしている」といったことを答える傾向が生まれる。しかし選択肢であれば自身に最も当てはまるものを回答するため、当たり前だと思っていることでも回答することができる。

…逆に言えば、長所として「誠実である」と回答する人は、本当に誠実かどうかはやや疑わしいということである。1

回答者の立場として対策は、大きく2つある。

1つは、信頼できる友人や同僚からフィードバックを受けること。

他人のほうが適切に長所を認識できている場合が多いため、他人からフィードバックを受けたほうが客観的に自身の長所を自覚しやすい。

もう1つは、いろいろなコミュニティに身を置くこと。例えば理系の人は文系の人と関わりを持つことで長所を再認識できるだろうし、小学校・中学校時代の友人と会ってみると普段意識していない長所を再認識するきっかけになり得る。 こういった機会を少しでも増やすことが、正しく自身の長所を認識することに繋がる。

就職活動おける志望動機には、暗黙の前提が置かれている

これは(A)であるが(B)に該当しない例である。

採用活動における面接ではほぼ必ず志望動機が問われるが、新卒採用では「文系の人は、事業内容・仕事について魅力を感じた」と話す傾向があり、「理系の人は、人間に惹かれた」と話す傾向がある、と聞いたことがある。

これは考えてみれば当然のことで、志望動機を回答する際には前提が置かれているためである。

具体的には、理系の人は大学での専門性を活かすことを前提に就職活動している人が多いため「専門性を活かせる会社だと思ったから」と答える人は少なく、「専門性を活かすことを前提とした上で、どこに惹かれたか」を答える人が多い、ということである。

逆に、文系の人は大学での専門性を活かす人が少ないため、世の中の会社から選んだ理由として事業内容を理由に挙げる、ということである。

聞き手の立場としての対策は、きちんとその前提を汲み取り、確認すること。

理系の人の「人間に惹かれたから」という志望理由を鵜呑みにして専門性の活かせない部門に配属すれば、退職のきっかけになり得る。

どんな前提が置かれているのかを考え、「専門性を活かすことが前提にあるのか」といったことを確認すべきである。

退職理由のアンケートを過信しないこと

これは、主に(A)であるが(B)に該当しない例である。

退職者にアンケートを書いてもらう会社は少なくないと思うが、これを鵜呑みにすると誤った意思決定をする可能性がある。

というのも、退職に関するアンケートは本人が本心で書いているつもりであろうが、そもそも真の退職理由は本人が自覚できていない可能性があるためである。

事件1→事件2→事件3が発生して「事件3が理由で辞めます」と本人が言っていたとする。

このとき、本当の原因は事件1と事件2と事件3を立て続けに発生させてしまったことではないのか?

もし事件3→事件2→事件1と発生していたら「Aが理由で辞めます」と言っていたのではないのか?

つまり言葉として発せられた事件3だけにとらわれず、その背後にある事件1や事件2を推測して考慮しなければならない。

事件3はあくまで堪忍袋の緒が切れるきっかけとなっただけであり、その背後にはいくつもの真因が存在しているかもしれない。

聞き手はその背後にあることまで考えて答えを出そうとしなければ、「事件3の原因を解決すれば万事OK!」といった表層的な対処に留まってしまう。

聞き手の立場としての対策は、退職者のアンケートの内容を鵜呑みにしすぎないこと。

アンケートの背景には何があったのかを考え、(D)から(A)を推測した上で対策を講じることが重要。

市場調査やVoCを鵜呑みにしても、真のニーズは得られない

市場調査やVoCの収集はよく実施されているが、この結果を鵜呑みにしては真のニーズを把握することはできない。2

2005年に市場調査を行っても「スマートフォンがほしい」という回答は得ることができない。

また、スマートフォンを「アプリがインストールできる」「タッチパネルで操作できる」「指紋認証ができる」といった言葉で説明しても、それは字面上ガラケーと大差ないものとなってしまい、市場調査で「これ、ほしいです!」という回答を貰うことも難しい。

回答者は、その解決策の存在を知らなければ、それを言語化することはできない。

そして現状に満足し、困っていることを自覚していない場合も、困りごととして言語化することはできない。

今の我々からみれば、2005年に我々が使っていた携帯電話は、非常に不便なように見える。 しかし当時の我々は、むしろ「携帯電話は便利になったなぁ」という思いで使っていた人のほうが多く、「携帯電話は不便だ」と感じていた人は少ないだろう。 現代の我々はスマートフォンという存在を知っているからこそ、2005年当時の携帯電話を「不便だ」と感じやすいだけである。

顧客が困っているという自覚がなければ(A)と(B)の間の壁に阻まれるし、スマートフォンという概念が定義されていなければ(B)と(C)の間で壁に阻まれる。

この対策としては、聞き手が当事者になりきって考えることや、技術者を巻き込んで考えることが挙げられるが、ここについてはきっと世の中で多く分析されているので詳細は割愛。

報告書だけで現場を見なければ、判断を誤る

例えば、あるアプリケーションをテストした際に、画面表示がカクついて動作していたとする。

これは定性的な観点であることや非機能要件であることから、テスト項目に存在しないことも多く、そもそもテストレポートとしては問題として挙がりにくい。

テストを実施した当事者としては「根本的に作りが悪そう」「隠れた不具合がたくさんありそう」と感じたとしても、テストレポートという形に起こそうとすると(B)と(C)の壁に阻まれて言語化できずに抜け落ちたり、報告のしづらさから(C)と(D)の壁に阻まれたりする。

対策としては、聞き手は報告書などの言葉での理解に留めずに、現場へ足を運んで第一情報源を自ら確認すること。

もちろん、全ての報告書に対して現場や現物を確認することは時間的に難しいので、リスクに応じて優先度を判断し、取捨選択することも重要。

言葉で伝えられる限界に対してどのように向き合えばよいのか?

結局はできるだけ当事者と一体になりきって考えることなのだろう。

当事者のストーリー、時間軸での出来事、当事者を取り巻く環境、これらを総合的に考えること。

最近のよく使われる「ユーザーストーリー」「デザインシンキング」「n=1 マーケティング」といった言葉も、結局は当事者にフォーカスするための手法と捉えることができる。

本当に困りごとを解決してあげたいのなら、困っている人の現場に飛び込んだほうが解決策を提案できる可能性は高くなる。

あるいは、困っている人を仲間に引き込んで解決策をインプットしてあげれば、問題解決に繋げられる可能性が高くなる。

きちんと現場に足を運んで、現物を自分の目で見て、第一情報源を確認すること。

インターネットにより情報やデータがありふれた時代になったからこそ、現場に行くことの価値が高くなっていると考えれば非常に納得。

まとめ

というわけで、他人からの言葉によるインプットには限界がある、というお話。

言葉にとらわれないこと、言葉を過信しないこと。

日本語が分かり、日本語が通じるからこそ、言葉を過信してしまいがち。

経験しなければ分からないことも多く、そこには言語化できない情報や概念も多く含まれている。

人に聞くときは、往々にして答えを外に求めている場合が多い。

人に聞くこと自体は悪いことではないが、その情報を元に真に解決すべき問題を考えなければ、真の答えには辿り着けない。

これをやらなければ、人から聞いたことは「あの人がこう言ったから」という思考停止と言い訳のために使われてしまう。

言葉の限界を突破するためには、当事者と一体になって、同じ目線で同じ物を見て、自分なりに考えて答えを出すことが重要。3